Alcohol and Drug Abuse Management Smoke Free Workplace and Smoking Cessation Program

PENDAHULUAN

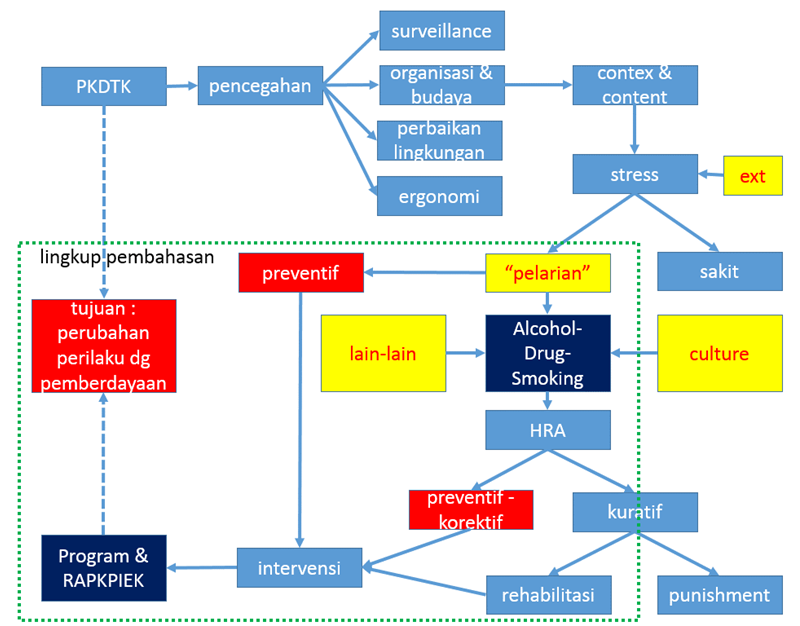

Konsumsi alkohol, obat terlarang dan merokok merupakan salah satu “pelarian” yang diakibatkan oleh stress ditempat kerja, meskipun ada faktor pemungkin lain misalnya stress dari masalah keluarga. Pendekatan PKDTK yang pertama disini bersifat preventif, yaitu untuk mencegah/mengeliminir “pelarian” sehingga menjadi kegiatan yang positif.Stress ditempat kerja salah satunya diakibatkan karena tidak sesuainya job content dan job contex, dimana pengaturan/organisasi dan budaya perusahaan seharusnya di desain sedemikian rupa untuk dapat mencegah sakit – penyakit termasuk stress.

Pendekatan PKDTK yang kedua bersifat preventif-korektif, yang merupakan tindak lanjut dari HRA. Apabila hasilnya negatif dan/atau pernah menggunakan (non addiction) maka program intervensi perlu dibuat dengan siklus RAPKPIEK. Sedangkan jika hasil HRA menunjukan non-positif, maka tindakan kuratif yang diperlukan. Tindakan ini bisa bersifat punishment jika yang bersangkutan menolak untuk di rehabilitasi atau bersifat rehabilitasi dimana nantinya masuk program intervensi mengikuti alur yang sebelumnya.

Kecanduan atau ketergantungan terhadap alkohol, obat terlarang dan rokok berarti sekumpulan dari suatu symptom kognitif, perilaku dan psikologi yang mengindikasikan bahwa seseorang mempunyai gangguan terhadap kontrol penggunaan zat psikoaktif dan terus mengkonsumsi zat tersebut meskipun sesorang tersebut mengetahui konsekuensi yang merugikan kesehatannya (International Labour Organization, 1996).

Addiction theory dijelaskan oleh Hussein G. Rassool didalam buku Alcohol and Drug Misuse-A Handbook for Students and Health Professionals dan terdiri dari:

- Moral Theory: Teori ini berdasarkan keyakinan bahwa penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang adalah bentuk dari lemahnya moral serta karakter yang buruk dari seseorang. Menurut teori ini, individu bertanggung jawab atas perilaku yang dipilihnya dan juga menyadarkannya kembali

- Diease Theory: Teori ini berpendapat bahwa addiction adalah suatu penyakit yang ditimbulkan dari kerusakan yang berasal dari proses perubahan perilaku ataupun neurochemical, atau dapat ditimbulkan juga dari kombinasi kedua faktor ini. Teori ini menjelaskan bahwa penyalahgunaan suatu bahan sebagai bentuk kekacauan yang progresif dan tidak dapat disembuhkan, selain itu penyebab penyakit ini berhubungan dengan faktor biologi dan genetic yang membentuk individu (Jellinnek, 1960).

- Genetic Theory: Teori ini berpendapat bahwa kecenderungan faktor genetic menyebabkan ketergantungan terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang. Beberapa studi telah menyatakan bahwa ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang dan alkohol adalah hasil dari genetika ataupun disebabkan dari ketidaknormalan biologi dari sifat psikologi, struktur dan kimia.

- Psychological Theory: ada beberapa teori psikologikal yang menjelaskan penyebab dari perilaku mengenai ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang, diantaranya:

- Psychoanalytic theory: teori ini menjelaskan perilaku adaptif membutuhkan fungsi harmonisasi dari diri sendiri, ego dan superego. Tiga komponen tersebut berubah pada tingkatan perkembangan psikososial. Alkoholisme dan kondisi pathological lainnya menyebabkan suatu konflik di dalam tingkat perkembangan psikososial, sehingga menyebabkan interaksi yang destruktif di tiga komponen tersebut.

- Behavioral theory: dalam teori ini, penggunaan zat psikoaktif dilihat sebagai perilaku yang didapatkan sebagai respon yang dipelajari melalui proses kondisi klasik (Pavlovian’s conditioning), operant conditioning dan social learning.

- Social learning theory: teori ini menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk dan dipertahankan melalui proses faktor penguat yang positif maupun negative

- Personality theory: teori ini menitikberatkan pada pentingnya sifat perilaku dan karakteristik dalam pembentukan dan mempertahankan kepercayaan.

- Socio-Cultural Theories: teori ini meliputi sub-teori seperti, system theory, family interaction theory, anthropological theory, economic theory, gateway theory dan availability theory. Dari socio-cultural model dikenali bahwa pengaruh dari kultur merupakan determinan yang kuat sehingga menyebabkan individu tersebut akan mengalami ketergantungan atau tidak.

DEFINISI, RISIKO DAN BESARAN MASALAH

- Alcohol Management

Alkohol dalam terminologi kimia, merupakan kelompok besar dari senyawa organik yang berasal dari hydrocarbon dan mengandung satu atau lebih kelompok dari hydroxyl. Ethanol adalah bagian dari senyawa di dalam alkohol dan bagian utama dalam komposisi di makanan atau minuman beralkohol (International Labour Organization, 1996). Alkohol adalah zat yang dapat menenangkan dengan efek yang sama seperti obat bius. Selain berefek pada masalah sosial, alkohol dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian bagi yang mengkonsumsinya. Konsumsi jangka panjang akan menyebabkan ketergantungan atau berbagai jenis physical dan juga mental disorders (International Labour Organization, 1996).

Dari data yang didapat WHO dapat disimpulkan bahwa konsumsi alkohol di tiap negara berbeda-beda dikarenakan kultur yang melekat maupun kondisi wilayah di negara tersebut. Alkohol secara aktif dipromosikan pada beberapa budaya, sosial masyarakat dan juga agama tertentu, selain itu alkohol mendukung perekonomian suatu negara melalui pendapatan pajak (Prime Minister Strategy Unit, 2004). Pada zaman dulu, alkohol mempunyai peranan penting baik dalam aspek agama, maupun sebagai sumber nutrisi, kalori, obat, serta tujuan terapi. Tetapi bahaya dari penggunaannya semakin terlihat ketika zat psikoaktif dikonsonsumsi diluar dari konteks sejarah dan budaya (Rassool, 2009). Keadaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi secara tidak langsung pada tempat kerja.

Alkohol merupakan kewajiban yang harus tersedia di beberapa pekerjaan sebagai contoh, salesperson dari perusahaan pembuat bir yang diharapkan dapat menjual bir dagangannya ke pemilik kedai (Blume, 2011). Kondisi tempat kerja juga berkontribusi terhadap penggunaan alkohol, seperti tersedianya minuman beralkohol ditempat kerja, tekanan sosial dan pekerjaan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Lemahnya pengawasan, stres ditempat kerja, tekanan terhadap pekerjaan yang membahayakan, menjalani pekerjaan yang membosankan dan shift kerja (International Labour Organization, 1996).

Pada industri modern dibutuhkan suatu kewaspadaan dan penanggulangan yang cepat terhadap suatu gangguan dan membutuhkan persepsi yang akurat dari setiap pekerja khususnya terhadap konsumsi minuman beralkohol. Gangguan pada keadaan ini dapat menyebabkan suatu kecelakaan maupun masalah kesehatan yang serius walau sebenarnya keadaan tersebut dapat di intervensi secara akurat dan efisien dari pihak perusahaan. Suatu trend yang penting saat ini adalah pengembangan intervensi administratif terhadap obat-obat psikoaktif dan alkohol di tempat kerja (Blume, 2011).

- Drug Abuse Management

Penyalahgunaan obat-obatan yang dikenal dengan kategori NAPZA(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), adalah penggunaan NAPZA di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum (permenaker no.11 th.2005)

Narkotika sendiri sebenarnya merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda (UU no.35 th.2009). Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Jenis-jenisnya adalah :

- Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu

- Codein atau Kodein

- Methadone (MTD)

- LSD, kepanjangannya adalah LySergic Acid Diethylamide atau atau Acid atau Trips atau Tabs

- Mescalin

- Barbiturat

- Demerol atau Petidin atau Pethidina

- Dektropropoksiven

- Hashish (Berbentuk tepung dan warnanya hitam).

Berdasar UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampirannya, maka digolongkan menjadi ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika (ada 65 jenis) mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. ”Narkotika Golongan II” adalah Narkotika (ada 86 jenis) mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika (ada 14 jenis) mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU no.5 th.97). Jenis-jenisnya adalah :

- Ekstasi atau Inex atau Metamphetamines

- Demerol

- Speed

- Angel Dust

- Sabu-sabu (Shabu/Syabu/ICE)

- Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip, Dum

- Megadon

- Nipam

Jenis Psikotropika juga sering dikaitkan dengan istilah Amfetamin, dimana Amfetamin ada 2 jenis yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ekstasi. Nama lain fantacy pils, inex. Kemudian jenis lain adalah Metamfetamin yang bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat.

Berdasar UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika beserta lampirannya, maka digolongkan menjadi “Psikotropika golongan I” adalah psikotropika (ada 26 jenis) mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.“Psikotropika golongan II” adalah psikotropika (ada 14 jenis) mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. “Psikotropika Golongan III” adalah psikotropika (ada 9 jenis) mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. “Psikotropika golongan IV” adalah psikotropika (ada 60 jenis) mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sementara Zat Adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar yang disebut narkotika dan psikotropika (permenaker no.11 th.2005). Zat adiktif adalah zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Contohnya antara lain:

- Alkohol

- Nikotin

- Kafein

- Zat Desainer

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, NAPZA dikelompokkan sebagai berikut :

- Halusinogen, mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.

- Stimulan, mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

- Depresan, menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.

- Adiktif, menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah pernah mengonsumsi biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu didalamnya mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung zat tersebut memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.

Obat-obatan psikoaktif sebenarnya telah lama digunakan untuk fungsi pengobatan, budaya dan rekreasi. Obat yang paling umum digunakan oleh pengguna rekreasi adalah alkohol, kafein, nikotin, ganja, LSD dan ekstasi. Amfetamin secara luas digunakan oleh militer untuk menjaga pasukan berfungsi tetap siaga, dimana diperlukan stamina fisik yang tinggi meskipun dalam kondisi stress. Morfin digunakan untuk pengobatan kecanduan opium. LSD terutama digunakan sebagai tambahan untuk psikoterapi , dalam pengobatan alkoholisme, ketergantungan obat , masalah seksual dan gangguan neurotik.

Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Risiko lainnya biasanya akan berdampak pada :

Perubahan Fisik, tergantung jenis zat yang digunakan,tapi secara umum terjadi perubahan fisik sebagai berikut :

- Pada saat menggunakan : sempoyongan, pelo, mengantuk.

- Bila kelebihan dosis (overdosis) : nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit teraba dingin, nafas lambat.

- Bila sedang ketagihan (putus zat/sakau) : mata dan hidung berair menguap terus, diare, sakit seluruh tubuh, kejang, kesadaran menurun.

- Pengaruh jangka panjang : tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan/kebersihan, gigi tidak terawat, terdapat bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain.

Perubahan Sikap dan Perilaku

- Prestasi kerja menurun, sering tidak mengerjakan tugas, membolos, pemalas, kurang bertanggung jawab dan apatis.

- Pola tidur berubah, begadang, sulit dibangunkan, mengantuk di tempat kerja.

- Sering mengurung diri, berlama-lama dikamar mandi, menghindar bertemu.

- Sering berbohong dan minta banyak uang dengan alasan tak jelas, mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri/keluarga, mencuri, terlibat tindak kekerasan atau berurusan dengan polisi.

- Sering bersikap emosional, mudah tersinggung, marah, agresif, kasar, sikap bermusuhan, pencuriga, tertutup dan penuh rahasia.

Dampak sosial dan eknomi perdagangan dan penyalahgunaan NAPZA sangat mengkhawatirkan dunia. Di Amerika Serikat kerugian biaya ekonomi dan sosial mencapai $181 milyar (UNDCP, 2004), sedangkan di Canada $8,2 milyar pada tahun 2002 (Rehm, 2006). Di Australia kerugian mencapai sekitar $8,190 juta pada tahun 2004/2005 (Collins, 2008).

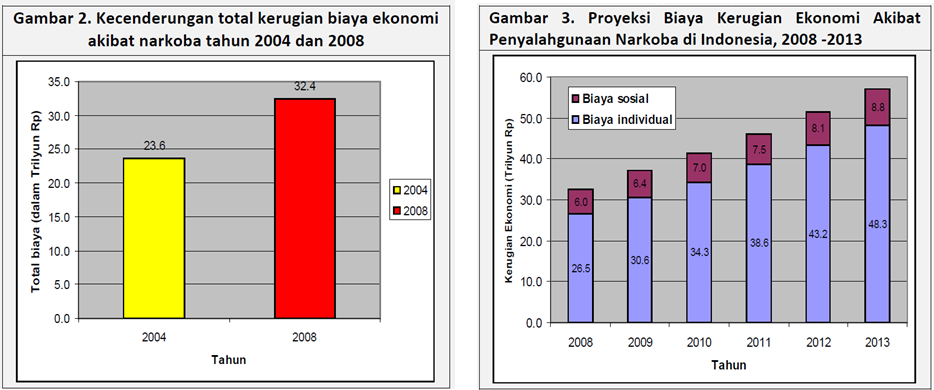

Di Indonesia, kerugian diperkirakan Rp.23,6 trilyun atau $2,6 milyar pada tahun 2004 (BNN & Puslitkes UI, 2005). Temuan Tim Peneliti Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menyimpulkan kenaikan jumlah penyalahguna dan kerugian biaya ekonomi penyalahgunaan NAPZA. Jumlah penyalahguna diperkirakan sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang di Indonesia tahun 2008 atau sekitar 1.99% dari total populasi beresiko terpapar narkoba di Indonesia.

Dengan menggunakan metodologi yang sama maka telah terjadi kenaikan sekitar 20% jumlah penyalahguna dari tahun 2004 ke 2008 (dari nilai tengah 2,8 juta ke 3,3 juta). Kerugian biaya ekonomi diperkirakan sebesar Rp.32,4 trilyun pada tahun 2008, dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi Rp.57 trilyun di tahun 2013.

- Smoke Free Workplace And Smoking Cessation Program

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok merupakan produk yang berbahaya & adiktif (menimbulkan ketergantungan). Merokok pada dasarnya adalah menikmati asap dari nikotin yang dibakar. Selain nikotin, di dalam rokok juga terdapat senyawa gula, bahan aditif, saus, pemberi rasa, aroma, dan lain-lain sehingga terbentuk rasa yang memenuhi selera konsumen (perokok).

Kandungan kimia tembakau yang sudah teridentifikasi jumlahnya mencapai 2.500 komponen. Dari jumlah tersebut sekitar 1.100 komponen diturunkan menjadi komponen asap secara langsung dan 1.400 lainnya mengalami dekomposisi atau terpecah, bereaksi dengan komponen lain dan membentuk komponen baru. Didalam asap sendiri terdapat 4.800 macam komponen kimia yang telah teridentifikasi. Telah diidentifikasi komponen kimia rokok yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu: tar, nikotin, gas CO, dan NO yang berasal dari tembakau. (Buletin Tanaman Tembakau 2010)

Sudah banyak studi ilmiah yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi tembakau dapat menimbulkan penyakit kanker (mulut, pharinx, larinx, oesophagus, paru, pankreas, dan kandung kemih) karena dalam kandungan kimia rokok terdapat zat karsinogenik (penyebab kanker), penyakit sistem pembuluh darah (jatung koroner, aneurisme aorta, pembuluh darah perifer, arteriosklerosis, gangguan pembuluh darah otak) dan sistem pernafasan (bronchitis chronis, emfisema, paru obstruktif kronik, tuberculosis paru, asma, radang paru dan penyakit saluran nafas lainnya (WHO).

Penggunaan tembakau merupakan salah satu penyebab utama kematian. Setiap tahun, epidemi tembakau global yang membunuh hampir 6 juta orang, termasuk lebih dari 600.000 yang meninggal karena paparan perokok pasif. Ini berada di trek untuk membunuh lebih dari 8 juta pada 2030, dimana dalam waktu kira-kira 80% dari kematian akan terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian di negara maju seperti di Amerika Serikat menunjukkan bahwa perokok memiliki risiko 20 kali lebih besar mati akibat kanker paru pada penduduk umur setengah baya dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Perokok juga menghadapi risiko 3 (tiga) kali lebih besar untuk mati pada umur tersebut karena penyakit pembuluh darah, termasuk serangan jantung, stroke, penyakit nadi dan pembuluh darah lainnya (WHO).

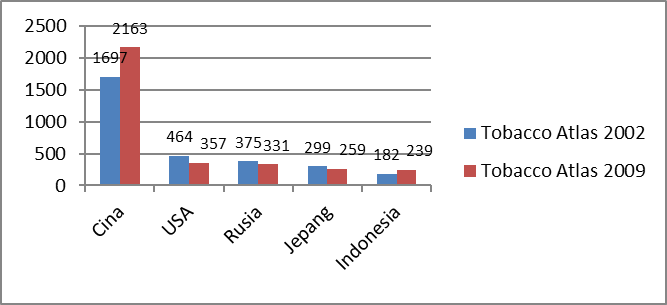

Indonesia menduduki posisi peringkat ke 5 konsumen rokok terbesar setelah China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang pada tahun 2007. Pada tahun yang sama prevalensi merokok dewasa usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 34,2% meningkat dari 31,5% tahun 2001. Kenaikan yang sangat significant, 4 kali lipat dari 1,3% menjadi 5,2% selama kurun waktu 2001 – 2007 terjadi pada perokok perempuan.

Menurut Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes Depkes RI, jumlah konsumsi rokok menurut karakteristik populasi adalah sebagai berikut :

- Menurut Lokasi. Di daerah pedesaan jumlah batang rokok yang dikonsumsi sedikit lebih banyak dibandingkan daerah perkotaan, baik pada laki-laki maupun pada perempuan.

- Menurut Status Perkawinan. Perokok laki-laki yang tidak menikah mengkonsumsi rokok lebih sedikit dari yang menikah. Sementara pada perempuan terjadi sebaliknya.

- Menurut Umur. Konsumsi rokok laki-laki adalah paling rendah pada kelompok umur 15-24 tahun dan kelompok umur 55 tahun ke atas, tetapi pada perempuan ada kecenderungan semakin tinggi kelompok umur konsumsi rokok menurun.

- Menurut Pendidikan. Pada laki-laki, konsumsi merokok tidak menunjukkan pola tertentu, sementara pada perempuan semakin tinggi pendidikan semakin banyak konsumsi rokok.

- Menurut Status Pekerjaan. Perokok laki-laki dan perempuan yang bekerja, mengkonsumsi rokok lebih banyak dari yang tidak bekerja.

- Menurut Pendapatan. Dari jumlah rokok yang dikonsumsi, tampak adanya sedikit perbedaan pada tingkat pendapatan. Jumlah rokok makin banyak dikonsumsi oleh kelompok pendapatan tinggi. Akan tetapi dari sudut jumlah perokok, prevalensi perokok lebih tinggi pada pendapatan rendah dibandingkan dengan pendapatan tinggi.

Peringkat Indonesia berdasarkan jumlah kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok dari seluruh negara-negara kelompok WHO:

- Kanker sebanyak 188.100 orang dan terbanyak adalah kelompok kanker Trachea, bronchus dan paru yakni sebesar 31.590 atau 16.8%. Menempati urutan ketujuh terbesar.

- Penyakit sistem pembuluh darah di Indonesia berjumlah 468.700 orang atau menempati urutan 6 (enam) dan terbesar adalah Ischaemic heart (47,0%), Cerebrovasculair (26,4%) dan hipertensi (8.41%)

- Penyakit sistem pernafasan, Chronic obstructive pulmonary (COPD) yakni sebanyak 73.100 atau 66,6%, sedangkan Asma 13.690 atau 13,7%. Menempati urutan 4 (empat)

Di Indonesia, menurut data Surkesnas 2007 penyebab kematian kategori dua terbesar karena penyakit:

- Kardiovaskuler atau sirkulasi seperti penyakit jantung ischaemic dan stroke

- Penyakit pernafasan seperti COPD, pneumonia dan asthma

Kasus penyebab kematian yang disebabkan penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok sudah mulai muncul di Indonesia meskipun penyakit yang disebabkan karena infeksi masih tinggi dan usia harapan hidup masih rendah.

Merokok tidak hanya menyebabkan penyakit bagi perokok itu sendiri melainkan juga orang-orang yang berada di sekitarnya atau disebut juga perokok pasif dimana paparan asap rokok banyak terjadi di dalam rumah. Menurut Survei Sosial Ekonomi sebanyak lebih dari 90 persen dari perokok mempunyai kebiasaan merokok di dalam rumah ketika bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya termasuk anak-anak. Kelompok anak-anak di rumah tangga (RT) perokok merupakan kelompok yang sangat rentan dan relatif lebih peka terhadap gangguan sistem pernafasan. Studi yang dilakukan oleh Djutaharta, et al (2004) menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah tangga dimana terdapat perokok berat (RT Perokok), maka anak-anak akan mempunyai risiko terserang penyakit pernafasan lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terdapat perokok berat. Sekalipun orang tua perokok tidak merokok didekat anaknya akan tetapi melalui nano partikel dari bekas asap rokok yang menempel dipakaian dapat memajan si anak. 50% anak di dunia terpajan asap rokok setiap harinya (L. Meily 2011).

Penduduk yang tinggal di rumah tangga (RT) perokok akan mengalami sakit jantung sebesar 7,7 persen atau lebih tinggi dibanding dengan yang tinggal di rumah tangga bukan perokok sebesar 6,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang merokok atau terpapar asap rokok mempunyai risiko sakit jantung lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tinggal dengan bebas asap rokok.

Perkiraan Jumlah Penduduk yang Sakit Jantung Menurut Kelompok Rumah Tangga Perokok, 2007

| Kelompok rumah tangga (RT) | Jumlah Penduduk Total | Sakit jantung | Tidak sakit jantung | Proporsi yang sakit (%) |

| A | B | C | D | (c/b) x 100 |

| RT Bukan Prokok | 56.643.007 | 3.678.969 | 52.964.038 | 6,50 |

| RT Perokok | 163.028.097 | 12.514.475 | 150.513.622 | 7,68 |

| Total | 219.671.104 | 16.193.444 | 203.477.660 | 7,37 |

Biaya belanja berobat rumah tangga perokok untuk mengobati berbagai penyakit yang terkait konsumsi rokok, baik untuk berobat jalan maupun untuk rawat inap yang jumlahnya mencapai Rp 17,9 triliun. Rumah tangga bukan perokok membelanjakan sebesar Rp 6,6 triliun untuk berobat penyakit yang sama. Belanja tersebut tidak termasuk belanja berobat dan rawat inap yang dibayarkan oleh majikan, perusahaan asuransi, maupun yang ditanggung pemerintah pada program Askeskin yang dimulai tahun 2005.

Jumlah Belanja Rumah Tangga untuk Berobat Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Kelompok Rumah Tangga dan Beberapa Penyakit yang Terkait Tembakau, Thn 2007

| Jenis Penyakit | Rumah Tangga (RT) tempat tinggal penduduk | Rawat Jalan (Rp Milyar) | Rawat Inap (Rp Milyar) | Total (Rp Milyar) |

| A | B | C | d | e = c+d |

| Hipertensi | RT Bukan Prokok | 1,210 | 502 | 1,712 |

| RT Perokok | 2,628 | 1,100 | 3,728 | |

| Asma | RT Bukan Prokok | 327 | 83 | 411 |

| RT Perokok | 1,108 | 260 | 1,368 | |

| TB | RT Bukan Prokok | 181 | 36 | 217 |

| RT Perokok | 637 | 166 | 802 | |

| Penyakit Saluran Nafas lain | RT Bukan Prokok | 1,390 | 377 | 1,767 |

| RT Perokok | 4,306 | 1,126 | 5,431 | |

| Stroke | RT Bukan Prokok | 321 | 132 | 453 |

| RT Perokok | 635 | 402 | 1,037 | |

| Jantung | RT Bukan Prokok | 1,082 | 406 | 1,488 |

| RT Perokok | 2,602 | 1,116 | 3,718 | |

| JUMLAH | RT Bukan Prokok | 4,891 | 1,687 | 6,577 |

| RT Perokok | 13,105 | 4,801 | 17,906 |

Sumber : Riskesdas 2007 dalam Laporan Pemutakhiran Profil Tembakau yang berjudul: “Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia”

Kerugian ekonomi total penduduk Indonesia dalam setahun akibat konsumsi produk-produk tembakau mencapai 338,75 Triliun Rupiah, atau lebih dari enam kali pendapatan cukai rokok Pemerintah yang hanya Rp 53,9 Triliun.

DAMPAK DI TEMPAT KERJA

- Alcohol Management

Konsumsi minuman beralkohol merupakan faktor resiko yang menyebabkan kematian dan mordibitas yang terkait kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari data yang diperoleh World Health Organization bahwa pada tahun 2000, terjadi kematian sebesar 16.2% dan cacat sebesar 13.2% yang disebabkan oleh Konsumsi minuman ber alkohol. Konsumsi minuman ber alkohol menyebabkan berkurangnya kemampuan psikomotor yang terkait pada koordinasi otak, mata, tangan dan kaki. Efek pada fokus visual, reaksi dan penilaian dapat menyebabkan kecelakaan seperti kecelakaan kendaraan bermotor. Intoksikasi alkohol dapat berakibat pada kemampuan cognitive seseorang (World Health Organization, 2009).

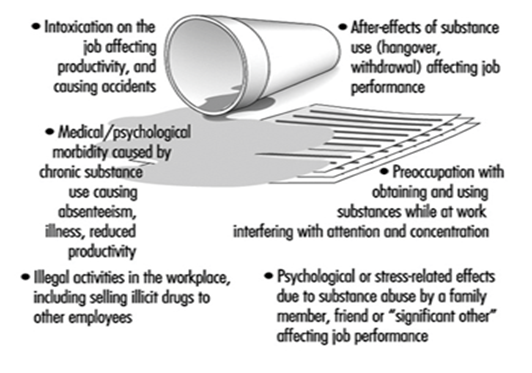

Dari gambar diatas, menggambarkan bagaimana alkohol dapat mempengaruhi pekerja di tempat kerja. Intoksikasi (efek yang akut dari Konsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan) merupakan bahaya yang paling jelas dari beberapa kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, contohnya kecelakaan bermotor karena pengaruh alkohol. Selain itu konsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan terganggunya produktivitas dari setiap level, baik dari level atas maupun level bawah karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan serta kurangnya refleks terhadap sesuatu. Gangguan kerja karena penggunaan alkohol juga dapat berlangsung pada masa intoksikasi. Mabuk yang berhubungan dengan alkohol dapat menyebabkan sakit kepala, mual dan fotofobia (kepekaan terhadap cahaya) selama 24 sampai 48 jam dari konsumsi terakhir (Blume, 2011).

Pekerja yang mengalami ketergantungan terhadap alkohol berpotensi mengalami beberapa gejala seperti gemetar, berkeringat dan gangguan pencernaan. Konsumsi yang berlebihan dapat berakibat pada depresi, kurang tenaga dan sikap apatis sehingga berpengaruh pada pekerjaan. Intoksikasi dan after-effect dari penggunaan alkohol menyebabkan keterlambatan serta ketidakhadiran dari pekerja di tempat kerja. Selain itu penggunaan zat psikoaktif yang kronis akan mempengaruhi juga biaya medis yang harus ditanggung oleh perusahaan bahkan si pekerja akan kehilangan pekerjaan. Penyakit medis yang disebabkan Konsumsi minuman ber alkohol adalah siriosis hati, hepatitis dan depresi (Blume, 2011).

Pekerja yang menjadi peminum berat akan mengalami sindrom ketergantungan sehingga akan selalu membeli alkohol dari uang yang didapatnya. Bahkan ketergantungan tersebut menggangu pekerjaan si pekerja dan kehidupan di tempat kerja. Dari ketergantungan atas kebutuhan terhadap alkohol, si pekerja akan berusaha mendapat uang dengan berbagai cara, contohnya dengan mencuri barang-barang dikantor. Pada akhirnya, rekan kerja maupun keluarga terdekat akan terpengaruh juga dari perilaku si pekerja seperti timbulnya kecemasan, depresi maupun gejala stress terhadap si pemakai (Blume, 2011).

- Drug Abuse Management

Banyaknya penyalahgunaan NAPZA terjadi terhadap orang yang telah bekerja disebabkan mereka memiliki gaji dan kemampuan untuk membeli “barang” tersebut. Bisa jadi kegiatan tersebut akibat “pelarian” dari tekanan di tempat kerja maupun stress dari luar tempat kerja misalnya mengalami masalah keluarga. Bahkan ironisnya tanpa NAPZA, ia tidak bisa bekerja dan bersosialisasi di lingkungan tempat kerja.

Penyalahgunaan NAPZA dalam jangka panjang juga dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis.

Ketergantungan fisikadalah adaptasi neurologis tubuh untuk menghadirkan obat/zat (narkotika/psikotropika) yang ditandai dengan terjadinya toleransi dan gejala awal putus obat/zat (withdrawal) jika pemakaian dihentikan. Toleransi adalah peningkatan dosis untuk mendapatkan pengaruh yang sama sebagai akibat dari penggunaan yang lama dan terus menerus. Sedangkan gejala putus obat(withdrawal) adalah reaksi fisik maupun psikologis yang hebat yang disebabkan oleh karena penghentian obat secara tiba-tiba.

Ketergantungan psikologis adalah hasrat/dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan narkoba (craving) dengan tujuan agar memperoleh kenikmatan, atau dengan kata lain menggunakan narkoba jauh lebih penting daripada aktivitas lainnya.

- Smoke Free Workplace And Smoking Cessation Program

Kebiasaan merokok tidak memiliki keuntungan yang nyata dalam kehidupan manusia, lebih banyak kerugian yang ditimbulkan, khususnya bagi kesehatan. Bahkan dari data yang didapat menunjukkan juga kerugian ekonomi yang diakibatkan dari konsumsi produk-produk tembakau.

Pada skala perekonomian rumah tangga kebiasaan merokok merupakan kegiatan yang mubazir, karena biaya yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi rokok bisa lebih berguna untuk kebutuhan lain seperti membeli makanan yang lebih bergizi, biaya sekolah atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Juga penyakit yang ditimbulkan akibat merokok baik penyakit akut, kronik, bahkan kematian dini dapat membuat orang kehilangan pendapatan, karena ketika sakit maka tidak dapat bekerja yang artinya juga kehilangan pendapatan untuk menghidupi keluarga. Termasuk juga yang seharusnya orang tersebut bisa bekerja untuk investasi masa depan anak tetapi orang tersebut sudah meninggal sebelum anak-anaknya dewasa. Bagi perusahaan tempat orang bekerja juga akan mengalami kerugian dalam hal pengeluaran biaya kesehatan yang tinggi bagi pekerja yang sakit akibat konsumsi rokok yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas perusahaan.

Jadi dapat dilihat bahwa permasalahan bahaya merokok bukan hanya sebagai permasalahan individu, tetapi merupakan permasalahan semua masyarakat, bahkan masyarakat dunia, bukan hanya perokok utama saja yang bisa terkena dampaknya tetapi perokok pasif juga (orang lain yang terkena asap rokok si perokok), dan disamping itu biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari mengkonsumsi tembakau ini terus meningkat dan beban peningkatan ini sebagian besar ditanggung oleh rakyat miskin.

Pemerintah sebetulnya sudah bertindak aktif dengan dikeluarkannya UU Kesehatan no. 36 / 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, Undang-Undang ini disahkan pada tgl 14 september 2009, menyatakan bahwa tembakau adalah zat adiktif, dan juga dalam Pasal 115 ayat 1 poin f manyatakan Kawasan Tanpa Asap Rokok antara lain adalah Tempat Kerja. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sangsi. Jadi sudah seharusnya setiap tempat orang bekerja dibuat aturan kawasan tanpa rokok. Karena penyakit akibat merokok seperti penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular lainnya merupakan penyakit dan pembunuh utama pada populasi pekerja, dapat dilihat pada penelitian riskesdas 2007 bahwa rata-rata konsumsi rokok yang tinggi pada umur 25-54 tahun yang merupakan umur produktif orang bekerja.

Dari pengalaman dilapangan, terdapat 3 (tiga) elemen program unggulan dari elemen program PKDTK, yaitu diet tepat menuju sehat, aktivitas fisik dan olahraga di tempat kerja, stop merokok. Pada elemen stop merokok berbagai teknik untuk membantu pekerja berhenti merokok. Penyusunan program didasarkan atas informasi yang didapat dari pekerja yang berhenti merokok, sayangnya yang paling banyak dilakukan di tempat kerja adalah dengan menerapkan metode yang tidak disukai (aversion) misalnya kebijakan larangan merokok di tempat kerja (L. Meily, 2012).

Berdasarkan pengalaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa selain komitmen kebijakan tertulis dari top manajemen dan aturan-aturan yang kaku maka perlu juga dibuat sebuah program yang berkelanjutan dan dikemas lebih menarik dengan sedikit berbeda. Misalnya dengan melakukan people action, yaitu gerakan yang dimulai oleh orang-orang atau pekerja yang tidak merokok atau yang sudah berhasil berhenti merokok untuk memberikan pengetahuan atau ajakan bagi karyawan lain yang merokok untuk berhenti merokok. Cara ini bisa juga diterapkan untuk perusahaan/organisasi yang justru pimpinannya yang merokok, karena karyawan pasti akan merasa sungkan bahkan takut untuk menegur atasannya, maka dilakukan pendekatan oleh pekerja yang sudah berhasil berhenti merokok untuk mengingatkan atasannya bahwa mereka bisa saja kembali menjadi perokok atau bahkan program mereka akan sia-sia karena akan menjadi perokok pasif yang efeknya sama bahkan bisa lebih buruk dari perokok itu sendiri. Kalau pun atasan tidak merokok berdekatan tapi tetap nano partikel yang menempel dipakaian dapat terhirup karyawan yang tidak merokok.

PROGRAM & SIKLUS RAPKPIEK PKDTK TERKAIT

Agar program Promosi Kesehatan Di Tempat Kerja (PKDTK) Alcohol and Drug Abuse Management Smoke Free Workplace and Smoking Cessation Program dapat terimplementasi secara maksimal, maka diperlukan suatu siklus agar tercapai peningkatan kesehatan bagi pekerja. Program PKDTK dilaksanakan dalam langkah langkah yang merupakan suatu siklus agar tercapai peningkatan kesehatan yang berkelanjutan (Kurniawidjaya, 2012)

Berikut ini adalah contoh rangkaian pembuatan program Alcohol and Drug Abuse Management Smoke Free Workplace and Smoking Cessation Program ditempat kerja menggunakan siklus RAPKPIEK.

Tahap 1. Rekognisi

Adapun kegiatan dalam tahap rekognisi ini antara lain :

- Health Risk Assessment/HRA, yaitu mengenal total risiko kesehatan dan kapasitas kerja seluruh pekerja, hasil HRA digunakan sebagai data awal status kesehatan.

- Kebiasaan perilaku hidup si pekerja berdasarkan data konseling yang didapat dari pekerja ke HRD dan data investigasi kecelakaan. Dari data-data yang didapatkan, pekerja yang mengalami kecanduan umumnya mengalami depresi, kurang tenaga, sikap apatis.

- Khusus untuk mengetahui kategori perokok pada karyawan, ringan, sedang atau berat, kita dapat menggunakan kuisioner dari Karl Fagerstrom (Karl Fagerstrom Nicotine Tolerance Questionnaire)

- Penilaian risiko kesehatan meliputi :

- Minimum kebugaran dan status gizi.

- Stress/emosi baik akibat tekanan pekerjaan maupun masalah keluarga.

- Komprehensif pemeriksaan fisik, kimia darah (profil lipid, gula darah, dll),

- Test reaksi.

- Drug and Alcohol testing program dengan mengetes kadar kimia obatdari darah dan urin.

- Melakukan test kadar O2, CO, dan Nikotin dalam darah.

Tahap 2. Analisis

Tahap analisis dapat dilakukan melalui analisa SWOT, dengan hasil sebagai berikut :

- Strength :

- Kebijakan pelarangan penggunaan obat terlarang, terkait produktivitas pekerja.

- Berkurangnya resiko penyakit yang ditimbulkan dari konsumsi obat terlarang.

- Peraturan dan perundangan terkait yang berdampak pidana bagi pelaku.

- Weakness :

- Kondisi kerja (stress) yang berkontribusi terhadap penggunaan obat terlarang.

- Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan obat terlarang.

- Mudahnya mendapatkan obat terlarang.

- Opportunity :

- Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi obat terlarang dari dukungan lingkungan dan keluarga.

- Besarnya kontribusi masalah kesehatan terhadap biaya kesehatan

- Threat :

- Faktor lingkungan di luar tempat kerja yang akan mempengaruhi karyawan.

- Pertimbangan dana yang tersedia.

Pada tahap ini hasil kuisioner akan disosialisasikan kepada pekerja dalam sebuah pertemuan diskusi yang mambahas antara lain:

- Komitmen manajemen untuk menindaklanjuti dibuatnya sebuah program PKDTK

- Penjelasan terhadap pekerja perihal status kesehatan dan informasi perlunya program PKDTK

- Mendengarkan penjelasan dari karyawan sejauh mana pengetahuannya terhadap masalah ini

- Tindak lanjut hasil dari kuisioner (diasumsikan semua kategori perokok ada pada pekerja, ringan, sedang, berat)

- Pembahasan anggaran dan fasilitas pendukung

- Memilih dan membuat program yang sesuai dari hasil rekognisi

Dari hasil analisa tersebut dilakukan multivoting dan disetujui bahwa program stop merokok akan dilakukan.

Tahap 3. Perencanaan

Perencanaan dikembangkan berdasarkan :

- Target perubahan yang ingin dicapai

- Proses menuju target perubahan

- Cara penilaian keberhasilan pencapaian target

Beberapa contoh aktifitas yang diusulkan adalah :

- Program kampanye pencegahan penggunaan NAPZA maupun konseling ditempat kerja yang sekali waktu diselingi dengan sharing pengalaman dari korban maupun orang yang berhasil menghentikan konsumsi obat terlarang.

- Program pemberian reward bagi yang bisa berhenti mengkonsumsi obat terlarang sesuai dengan kategori (pemula atau pecandu) yang waktunya ditentukan atas masukkan dari konselor.

- Penyediaan fasilitas stress release, misalnya: sarana olah raga, karaoke dll.

- Adanya program wisata ketempat terbuka yang udaranya bebas polusi, outing atau outbound di daerah pegunungan misalnya.

- Dalam pelaksanaan program setiap karyawan rutin dipantau dengan menggunakan formulir pantau diri kebiasaan menghentikan konsumsi obat terlarang.

- Tetap melakukan test kadar O2, CO, dan Nikotin dalam darah serta Drug testing program dengan mengetes kadar kimia obatdalam darah dan urin yang meliputi: pre-employment testing, random testing yang dilakukan ke pekerja, khususnya kepada pekerja yang bekerja dipekerjaan yang beresiko tinggi, tes kepada pekerja setelah terjadi kecelakaan dan tes terhadap pekerja yang baru saja direhabilitasi.

- Sosialisasi peraturan dan perundangan (aspek legal sebagai bagian enforcement aspect)

Tahap 4. Komunikasi

Rancangan program dilakukan advokasi ketingkat manajemen untuk mendapatkan persetujuan agar program penghentian pada karyawan dapat berjalan. disini peran advokasi dari tim PKDTK sangat dibutuhkan agar program dapat disetujui dan mendapat dukungan penuh dari manajemen dan serikat pekerja. Setelah program tersebut disetujui, maka dilakukan sosialisasi kepada karyawan. Pesan disampaikan dengan cara yang empati, berkompetensi, jujur, dan disertai komitmen tinggi (Kurniawidjaya, 2012).

Pesan yang dikomunikasikan meliputi risiko kesehatan, tujuan, manfaat, perencanaan dan implementasi pengendalian dalam bentuk program PKDTK. Sedangkan tujuan komunikasi ini untuk mencapai konsensus dalam penyusunan prioritas program dan mendapatkan dukungan dari manajemen tingkat tertinggi serta melibatkan seluruh jajaran organisasi termasuk dari serikat pekerja.

Tahap 5. Persiapan

Setelah program disepakati oleh manajemen dan wakil pekerja maka dipersiapkan beberapa dokumen meliputi :

- Pernyataan tertulis tentang tujuan dan target PKDTK

- Pernyataan tertulis yang sah dari manajemen dan wakil / serikat pekerja terkait aturan dan larangan.

- Peraturan dan perundangan terkait

- Menyusun organisasi/tim pelaksana (SDM) yang kompeten

- Melaksanakan koordinasi efektif dengan aktifitas kesehatan lainnya, memilih media yang tepat untuk berkomunikasi antar divisi dan departemen

- Menyiapkan mekanisme umpan balik dari peserta program untuk evaluasi dan perbaikan berkesinambungan

- Menyediakan tempat merokok sementara

- Menyiapkan sarana dan prasarana promosi.

- Menyiapkan sistem dokumentasi yang dapat menelusuri segala kegiatan program, mengukur tingkat keikutsertaan pekerja dan outcomes sebagai parameter keberhasilan program yang digunakan sebagai basis pemantauan dan evaluasi

- Menyiapkan format rekapitulasi dan analisis data yang relevan

- Menyiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan

- Koordinasi dengan aparat dan pihak luar (kepolisian, BNN, rumah sakit, laboratorium, panti rehabilitasi, dll)

Tahap 6. Implementasi

Implementasi akan dilaksanakan dalam bentuk :

- Sesi kelompok Sesi kelompok, misal diskusi kelompok, berbagi pengalaman dari pekerja yang berhasil berhenti merokok, dll yang sifatnya saling bertukar informasi untuk menambah pengetahuan pekerja dan juga bisa melibatkan keluarga pekerja perokok.

- Konsultasi personal/pendampingan, misal dengan menyediakan klinik konsultasi berhenti merokok diperusahaaan

- Promosi dengan menambahkan poster atau slogan stop merokok dengan menampilkan manfaat dari berhenti merokok, bukan hanya menampilkan efek yang ditimbulkan akibat dari merokok.

- Praktik perilaku sehat, misal mengikuti kegiatan olahraga, perusahaan menyediakan fasilitas pengganti atau pengalihan hasrat untuk merokok, misalnya: Permen karet gratis.

Sedangkan perencanaan yang telah dibuat diimplementasikan dengan metode implementasi sekaligus, dimana diperlukan dan ada konsekwensi :

- Komitmen manajemen level atas dan serikat pekerja

- Dukungan SDM dan dana besar

- Evaluasi jangka panjang

- Evaluasi jangka pendek untuk menyempurnakan program

Selain itu perlu dipertimbangkan juga :

- Posisi program PKDTK dalam organisasi

- Alokasi sumber daya yang ada

- Metode pelatihan dan pendidikan yang akan diterapkan

Tahap 7. Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada enam bulan pertama pelaksaan program atau disesuaikan dengan masa terapi ketergantungan obat dari konselor

- Melakukan pemantauan menggunakan formulir pantau diri.

- Evaluasi efektivitas program yang dilakukan.

- Melakukan pemantauan dengan menggunakan data dari MCU, absensi, dan kunjungan klinik.

- Memberikan kuisioner yang sama untuk melihat perkembangan

Temuan yang tidak sesuai pada enam bulan pertama akan menjadi masukkan untuk enam bulan selanjutnya. Evaluasi dilakukan pada enam bulan pertama pelaksaan program atau disesuaikan dengan masa terapi obat dari konselor

Tahap 8. Kontinuitas

Program yang bekesinambungan dikembangkan berdasarkan apresiasi termasuk penghargaaan bagi pekerja yang berhasil mencapai target. Memberikan reward yang tidak biasa, misalnya memberikan uang yang dikategorikan cukup besar bagi pekerja jika berhasil berhenti mengkonsumsi alkohol / NAPZA / rokok dalam waktu yang sudah ditentukan.

Hasil evaluasi enam bulan pertama dan enam bulan kedua akan menjadi penilaian terhadap efektifitas program, apakah bermanfaat atau tidak, jika gagal maka prosesnya akan diulang dari tahap awal kembali. Dengan demikian program PKDTK dapat berkembang dan mencapai sasaran.

PENUTUP

Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan alkohol dan NAPZA maupun merokok adalah pendidikan keluarga dan lingkungannya. Di tempat kerja hal ini perlu dibekali informasi dan edukasi dari jajaran/posisi/jabatan paling atas hingga jajaran bawah. Jelas sangatlah penting dilakukan sosialisasi di tempat bekerja atau PKDTK terkait penyalahgunaan tersebut

Pola hidup sehat termasuk pola kerja sehat, khususnya Alcohol and Drug Abuse Management Smoke Free Workplace and Smoking Cessation Program terjadi sejalan dengan kesimbangan hidup (life balance). Seimbang antara karir (kemungkinan timbulnya stress akibat pekerjaan), keluarga (kemungkinan timbulnya stress akibat masalah keluarga), teman kerja/pergaulan sosial dan kesehatan itu sendiri. PKDTK diperlukan untuk meningkatkan daya tangkal akan ancaman bahaya penyalahgunaan alkohol dan NAPZA maupun merokok di tempat kerja, di lingkungan keluarga dan masyarakat menuju Healthy Community Without Drugs.

Sumber :

- Eriansyah, Romy. dkk, 2014. Aplikasi Pengembangan Program WHP di Tempat Kerja Alcohol and Drug Abuse ManagementSmoke Free Workplace and Smoking Cessation Program. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (Depok)